Si algún día alguien quisiera escribir una buena comedia de terror, no tendría más que repasar la tormentosa relación del “género urbano” y la industria musical española. Una historia de amor imposible entre una escena depresiva que no se entiende ni a sí misma y una decrépita industria musical que, como la Stella de Terry McMillan, sigue intentando recuperar la marcha. Desde los tiempos de El Club de Los Poetas Violentos a los de Yung Beef posando como modelo de Calvin Klein, han pasado muchas cosas. Algunas interesantes, otras ridículas, pero casi siempre únicas. Y de todas ellas, las que ocurrieron en la trastienda de la escena durante la década de los 2000s son sin duda, las más olvidadas. Unos años de cambios sociales, económicos y culturales a los que el hip hop español y todos sus derivados no pudieron ser ajenos, y que trajeron consigo nuevos sellos, festivales y, para unos pocos, dinero. El rap español se consolidó como un género propio y se construyó una burbuja económica hecha a imagen y semejanza de otras tantas de nuestro entorno. Un cuento repetido mil veces para tratar de vender discos y mantener un statu quo siempre imaginario. Una efímera mentira que por más que algunos no dejaran de repetirse a sí mismos durante aquellos años, estaba destinada a pincharse igual que el resto, sin que la mayoría pueda ni siquiera disfrutarla. Son los tiempos del Myspace, de la delirante guerra entre gorras planas y mochileros, del flamencorap, del Madrid Vs Sevilla, del whisky con hielo y jazz de fondo, de la edad dorada de la revistas de Hip Hop, de los foros de rap, …y de un puñado de artistas que, sin pretenderlo y desde los márgenes de aquella pseudoindustria, estuvieron a punto de salvar al género urbano español de sí mismo.

Para qué negarlo, a todos nos gusta ser el héroe de su propia historia. Pero si hablamos del rapero medio español, a este le gustaría ser directamente Spiderman. Así que acercarse a todo lo que ocurrió durante aquella década de ascensión –es un decir- y caída del rap español supone una doble tarea. Por un lado, reunir a un puñado de artistas representativos de aquellos años con algo que contar, y por otro tamizar y cuestionar todo su relato. Por ello, hemos decidido tirar por el camino de en medio, y acercarnos a esa era desde otro punto de vista. El de los que estuvieron allí, por supuesto. Pero también, el de los que no tuvieran la necesidad de contarnos un pasado que siempre se recordará como mejor de lo que en realidad fue. En nuestra lista te encontrarás entre otros, a periodistas musicales como Julia Álvarez (Fleek), Santos Reyes (Serie B, DOVP Magazine) o Ángel Díaz (Hip Flow, Beatburguer); productoras como Freestyla The Beatgurl, y también a clásicos de la escena DJ madrileña como Dj Fonk, o artistas como Slowlee, que desde la periferia –geográfica, artística e “industrial”- fue uno de esos primeros en ofrecer algo diferente. Ellos lo vieron, lo escucharon y en muchos casos, lo padecieron. Nosotros vamos a intentar contarlo.

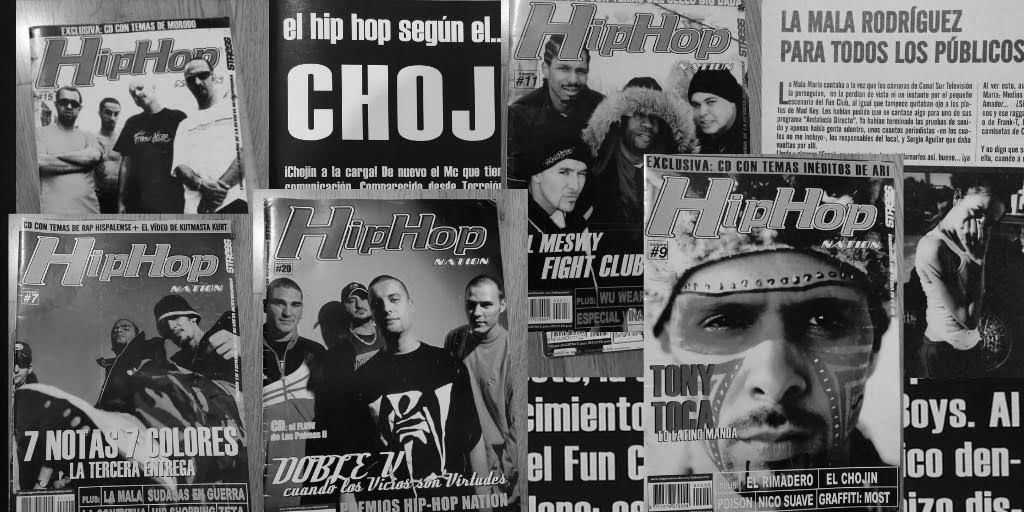

Ponte en situación. Estamos en Febrero de 2001. Tienes 17 años, y acabas de comprar en el kiosko de la esquina una revista llamada Hip Hop Nation. Es el número 7, y salen 7 Notas 7 Colores en la portada. ¿Qué te encuentras al abrirla? Pues que La Mala Rodríguez presenta disco, y te dice que ella “hace Rap, no Flamenco-Rap” y que Mucho Mu y compañía están convencidos de que el futuro del “Rap español está en Sudamérica, ya mismo”. Si no peinas canas y abres esa revista hoy, te resultará curioso comprobar como el Hip Hop español – o como quiera que se le llame ahora- lleva 20 años chapoteando en el mismo fango de dudas, hablando y discutiendo de prácticamente lo mismo: ¿cuál es su verdadera identidad? ¿será posible encontrar un oasis de dinero y relevancia que termine con esta larga travesía en el desierto? ¿es el público latinoamericano el futuro? Estas preguntas eran entonces –y quizás sigan siendo hoy- las tres más pesadas losas del Hip hop y la música urbana española.

Si acercamos nuestra lupa a la realidad de aquellos años, podremos volver a comprobar lo evidente. Al final de los noventa el rap español era un cortijo exclusivo de raperos blancos de clase media. Un charco lleno de agua estancada en la que los españoles blancos de clase media se miraban buscando su reflejo. Sí, algo bastante parecido a lo que ocurre ahora, pero todavía peor. Puede que ahora estés pensando en Frank T y sus hermanos en VKR, en El Chojin o en Ariana Puello. Y si, el rap español era probablemente en aquellos años de Aznarismo jovial y desatado, el área artística en la que más españoles afrodescendientes podrías encontrarte. Su presencia y relevancia en la escena era evidente, pero su total incapacidad para atraer público de origen latino o afrodescendiente al género de manera estable también.

Según el INE, desde 1985 hasta finales de los noventa, Madrid pasó a ser una ciudad que atraía población inmigrante gracias a la supuesta bonanza económica post transición y el incremento de las posibilidades laborales en el núcleo urbano. Dicen las estadísticas, que la mayor parte de aquellas personas procedían de Marruecos, Perú, Portugal, República Dominicana, Colombia y China. Eran los años del pelotazo, la especulación inmobiliaria y el auge del sector servicio, y la población migrante empezaba a asentarse en barrios como Tetuán, Carabanchel, la Latina y el área metropolitana de la ciudad. Además, aunque en menor medida, la presencia de la población africana seguía creciendo y, para el madrileño medio, se hacía mucho más visible en localidades del cordón sur de la ciudad como Torrejón, Alcorcón -o Africorcón, como hubo quien empezó a llamarle en aquellos tiempos- o Leganés. Un proceso muy similar al que vivirá una urbe como Barcelona y todas sus ciudades dormitorio, que dará como resultado su transformación en ciudades todavía más multiculturales.

Ahora es cuando deberíamos contaros toda esa película acerca del rap entrando en España a través de la base americana de Torrejón a mediados de los ochenta. Una historia que ya forma parte del pobre imaginario colectivo del rap español, mil veces contada, recontada y fabulada en decenas de reportajes o entrevistas a rappers españoles de aquellos años. Hoy por suerte para vosotros ni nos planteamos contárosla de nuevo. La España del 2000 poco tenía que ver con la del 85, y mucho menos con la de los noventa. La inmigración hacía ya tiempo que era visualizada como un problema por parte del español medio conservador bienpensante. Diez años después del asesinato racista de Lucrecia Pérez, los neonazis y sus agresiones seguían siendo una realidad palpable. Como país, España era cualquier cosa menos naif o inocente, aunque el Hip Hop español pretendiera seguir siéndolo. Los CPV, 7 Notas 7 Colores, SFDK, Frank T, Ari, Nach, Violadores Del Verso…no hay que pensar demasiado para completar la lista de todas esas primeras espadas -a los que que no tardarían en unirse nuevos actores desde Sevilla o Zaragoza- que seguían a lo suyo, con una hoja de ruta que parecía inmutable al contexto que le rodeaba.

Para Ángel Díaz, periodista en la ya extinta revista Hip Flow, aquello fue clave: “vivíamos otro momento como sociedad, y eso también se reflejaba en la música. Los ochenta tuvieron unos condicionantes, los noventa otros… y así hasta llegar al 2000, época del “España va bien”, de la llegada de muchísima gente de todas partes del mundo (Sudamérica y África, sobre todo) que aportaron una mirada diferente a la escena, más libre de prejuicios, más defensora del baile”. Todos esos cambios demográficos propiciaron una nueva forma de entender la vida y la música, mucho más cercana a la realidad de esos barrios y cada vez más alejada de lo que los artistas mainstream de la época llamaban Jip Jop. Enriquecidos por la mezcla de influencias de los barrios periféricos de la capital, muchos jóvenes artistas empezaron a buscar un sonido propio. No deja de ser paradójico que los jóvenes que empezaban a rapear en aquella época consiguieran acercar su sonido a lo que se estaba haciendo en Estados Unidos y lograran reflejar la realidad de los barrios madrileños. De hecho, hubo dos hitos que convirtieron todo el potencial latente de esas mini escenas underground en realidad: la democratización de Internet y el estreno de 8 millas. La primera por acercar el sonido yankee a España, y la segunda por acercar el rap -o lo que sea que fueran las batallas de gallos- al público mainstream.

A principios de este siglo, la escena parecía auto convencerse de que por fin había encontrado el camino. Un establishment conformado por los artistas surgidos a mediados de los 90 –y buena parte de sus satélites- constituían la cara de esa “nueva música” con la que el resto de la industria discográfica parecía por primera vez dispuesta a compartir espacio. Pero por supuesto, uno muy concreto. Y es que como nos recordó Ángel Díaz (Hipflow) cuando acudimos a él: “hemos de ser conscientes de que en España el principio de siglo significó el éxito de Operación Triunfo, de los grupos horrorosamente llamados “de mestizaje”, y de artistas de rock latinos, que hoy graban featurings con artistas urbanos. Ese fue el nivel. Es decir, propuestas alejadas al 100% de los grupos de rap de la época. Al grueso de la gente le daba bastante igual el rap por entonces, no formaba parte de la cultura popular”. Aquel establishment encontró acomodo entonces en el nicho de las “otras músicas”. Ese sótano donde malvivía el rock radical vasco, el punk, el metal,…y cualquier otro género específico alejado del canon del Pop español/latino estándar. Desde medios como Hip Hop Nation se aplaudía que por fin el género hubiera encontrado su verdadero lugar alejado de perversas tentaciones como el Rnb o la música urbana de club, ya que el rap –o al menos el REAL- tenía más que ver –y citamos textualmente- con “La Polla Records que con Destiny’s Child”. Estas actitudes no fueron más que la consecuencia del racismo que campaba a sus anchas por la España de la época y que hizo que mucha gente buscara normativizar de alguna forma una música que nació de la cultura afroamericana. Así pues, no era raro encontrarse con que ese rapper español que luchaba contra el racismo desde el sofá de casa de sus padres huyera despavorido de lo que el mismo llamaba sin rubor “garitos para negros” (locales de mayoría latina o negra) al tiempo que disfrutaba del pack “fristail”-litrona-porro-parque como única realidad de ocio admisible para cualquier b-boy que se preciara de serlo. No deja de ser curioso que un género en el que la única regla es la de que no haya reglas, aquel autoerigido Gran Sanedrín del rap español luchara por mantener el statu quo a través de toda aquella ristra de extraños mandamientos y directrices. Con la vista todavía puesta en la escena de rap francés -desde mediados de los noventa alguien decidió que esa era el único modelo a seguir por el establishment rapper español- aquel acomplejado hip hop español de los 2000s añadió unos últimos ingredientes a la fórmula: evitar a toda costa que el público escuchara rap mainstream americano -para así centrar el interés en el consumo de producto nacional casi exclusivamente- que ni de lejos se rozara la música urbana caribeña – como todo el mundo sabe, el reggaeton iba a ser el auténtico anticristo de cualquier buen b-boy- y como única concesión a su férreo modelo, el contemplar la asimilación del “flamenquito” y la música “ de mestizaje” -Mala Rodríguez mediante- como único punto de fuga con el que abrir las puertas del mercado masivo. Todo muy y mucho español, con la evidente y algo naif intención de ingresar como miembros de pleno derecho en el sótano de la industria discográfica española. Sin embargo, el que surgieran artistas y productores dispuestos a hacer lo que les venía en gana y aficionados interesados en escuchar lo que ocurría al otro lado del Atlántico, era una mera cuestión de tiempo. Y es que a pesar de los esfuerzos por mantener una venda en los ojos del público y toda aquella política de desinformación promovida -de manera intencionada o no- por la “escena”, Internet iba a hacer cada vez más difícil el tener mantener un único discurso en el rap español.

A pesar del indiscutible peso que ciudades como Madrid o Barcelona tendrán en la aparición de esas voces discordantes en la escena, -como nos contó Julia Álvarez, “el Madrid de aquella época era el de los artistas antiprejuicio”- si echamos la vista atrás nos encontramos con la sorpresa de que fue un gallego como Slowlee –ya sea como integrante de El Seryser o en solitario- uno de los primeros en aportar una visión alejada de aquella hoja de ruta. O desde luego, si uno de los primeros en reflejar sus ideas en un disco editado como dios manda. Un tipo de Vilagarcía de Arousa que en el año 2000 viajaba a Los Ángeles para grabar el debut de su grupo Elseryser junto a JC Moreno -que venía de producir a Master Plan-, y se lanzaba a samplear a los Isley Brothers o sonar a Timbaland en aquel “Eres Tú” ( Edel, 2000), y que ya en 2004 con “Chupado” (Es Tao Chungo) fue todavía más allá, importando a nuestro país –a través de Zombeats, su marca como productor- la realidad del género en Estados Unidos en aquellos momentos. Como es natural, ni la prensa especializada ni el público al que esta adoctrinaba, aceptaron una propuesta que, en fondo y forma, parecía contradecir todos los mandamientos del buen rapper español. Slowlee recordó para nosotros cómo vivió aquello en primera persona “En su momento y durante muchos años pensé que eran prejuicios. Pero viéndolo con perspectiva creo que fue desconocimiento. Creo que en España el público y la mayoría de grupos no supieron importar lo que venía de USA, y quiero pensar que la gran parte de los medios (salvo casos muy puntuales) quisieron dar solo una versión del asunto; la versión a la que a más público del Hip Hop iban a llegar. Internet apenas se utilizaba, la gente no estaba informada y no tenía la opción de elegir más allá, se quedaba en la superficie de lo que nos quisieron “vender” y lo distinto no lo era tanto. Nosotros, a la hora de producir, siempre fuimos más allá, no entendimos de límites”. También en la zona norte de España, y desde su Oviedo natal, Freestyla vivió, primero como público y poco más tarde como una de las productoras nacionales más interesantes de su generación, toda aquella extraña situación en primera persona: “La escena en esos años era súper sectaria, tanto a nivel de “industria” como de público. Casi nadie innovaba, todo homogéneo… no podías salirte de lo estipulado porque te iban a caer palos por todos lados. Los sellos eran cobardes y no se iban a pillar los dedos arriesgando con algo que no les fuera a dar beneficio inmediato, y más en España que en lo musical siempre se ha ido 10-15 años por detrás”.

Lo cierto es que si en otras partes del mundo el Hip Hop siempre ha sido sinónimo de “calle”, en España a partir de aquí lo será de Internet. El rapero español de provincias – es decir, la gran mayoría- encontró a principios de este siglo su espacio natural en el anonimato y la conexión inmediata con aficionados de otras zonas, que supusieron el primer gran salvavidas para estar al día de lo que pasaba más allá de la ventana de su casa. En un suspiro, pasamos de los grupos de chat y los freestyle online del IRC hispano, a los foros de rap, en el que terminarían convergiendo de la manera más esperpéntica y costumbrista posible, artistas, sellos, medios y público, tirándose todos entre sí los tratos a la cabeza y regalándonos algunas anécdotas que los más viejos del lugar todavía recordamos con una mezcla de vergüenza y cariño. Si no lo viviste, resulta imposible explicar en su justa medida lo Berlanguiano de aquel entorno. En foros como Hip Hop Hispano –sin duda, el más concurrido y representativo de aquellos 2000s- nombres como Chindasvinto, G-Funk Moztro o El Broker, convivían con los de sellos como Boa Records o Zona Bruta y los propios artistas. Un entorno muy de andar por casa pero que todos asumieron como un termómetro más o menos fiable de la escena, pero que a la vez evidenciaba que el “rap español” seguía siendo un lugar muy pequeño.

Además de periodistas en medios como Serie B o Hip Flow, Santos Reyes y Ángel Díaz, fueron dos activos foreros. Díaz recordó para nosotros aquellos días :“Uf, qué tiempos, Hiphophispano… Llegué a ser Alcalde de Absurdópolis, no soy un cualquiera. Fueron populares porque eran twitter antes de twitter. En aquella época empezaba a despegar Internet, habíamos pasado de los módems de 56Kb a conexiones cada vez más rápidas, y la tecnología permitió que cientos de personas de todas partes pudiera reunirse y expresar opiniones en un mismo círculo social. Conocías gente con la que compartías aficiones, aunque fuese de forma virtual. A ver, sin llegar a convertirte en un adicto de los que no salen de casa, aquello tenía su gracia. Y luego además podías hatear como hoy se hace en Twitter, ¡por supuesto! Maldije a Justin Timberlake, defendí a Nelly, y solté tantas otras rajadas como se hacen hoy día en las redes sociales. Con algunos de los que conocí allí, aún mantengo relación hoy, y seguimos hateando de todo el mundo”. Para Santos “Además del jeiteo o el salseo de repente te encontrabas a peña subiendo sus maquetas, otros recomendando discos de aquí y de allá y al final se creaban microcomunidades de gente con gustos afines aunque los tuvieras a kilómetros de distancia. Lo más parecido a los foros que podríamos tener ahora serían Twitter, Twitch o Youtube”.

Como señalamos más arriba, Internet se convirtió en el primera gran vía de agua de toda aquella industria de cartón piedra, en la que aquel establishment conformado por un puñado de sellos y artistas marcaban la supuesta línea a seguir, y copaban la mínima presencia en radio o festivales que el rap español podía alcanzar. Cuando le preguntamos por cómo y de qué manera descubrió que había vida más allá de los estándares del rap español, Freestyla fue clara “cuando era pequeña y no encontraba casi nada que me gustara en castellano, lo primero que escuché que me hiciera decir “joder, por fin” fueron Elements (Barcelona) y Fill Black (Valencia). La escena realmente rompedora, al menos antes que Madrid, fue Barcelona… tenías a 7 Notas, Sólo Los Solo, Pachecos, Eddine Saïd… el abanico era enorme, y todo súper fresco e innovador. Creo que lo primero que me llamó la atención de Madrid fue Ygryega (Moreno). Lo guay era que de Norte a Sur había muchas micro-escenas y todas acabaron confluyendo en un lugar común a pesar de sus aparentes diferencias, gracias al hambre y a las ganas de querer tirar abajo todo lo rancio”.

Poco a poco, y sin que nadie apenas se diera cuenta, comenzaba a formarse una escena dentro de la propia escena. La famosa y prefabricada “dicotomía del rap español”, entre “frescos” y “mochilas”, “gorras planas” y “perroflautas”, a cuyo comienzo desde luego no nos atreveremos a poner fecha y hora.. Pero si tuviéramos que escoger un punto de inflexión que nos sirviera de referencia a la hora de entender los cambios estéticos , sonoros y conceptuales que estaban a punto de producirse, tendríamos que escoger sin duda los debuts discográficos de Madrid Pimps y de Chirie Vegas. Los estandartes de Gamberros Pro y del futuro colectivo Uglyworkz, fueron erigidos por haters y lovers en los auténticos “poster boy” de una nueva manera de entender el género en España. ¿Hubo más? Seguro. ¿Alguien más generó más hilos de foros, insultos, amores y desprecios que ellos? Lo dudamos mucho. Puede que incluso a su pesar, iban a convertirse en algo así como estandartes de un nuevo nicho de público y artistas que tendrá en Internet y los nuevos medios de distribución de contenido como Myspace, su principal arma de difusión. El rap español seguía siendo igual de plano y descolorido, pero al menos empezaba a ser mucho más divertido. ¿Qué pasó a continuación? Eso es ya una historia para otro día.

Firmado por Alex Sellés y Gonzalo Oya

Poscultura nace como revista cultural más por necesidad que por capricho. Somos el nombre de la cultura. Somos frikismo ilustrado. Somos Good Kids, MAD city.