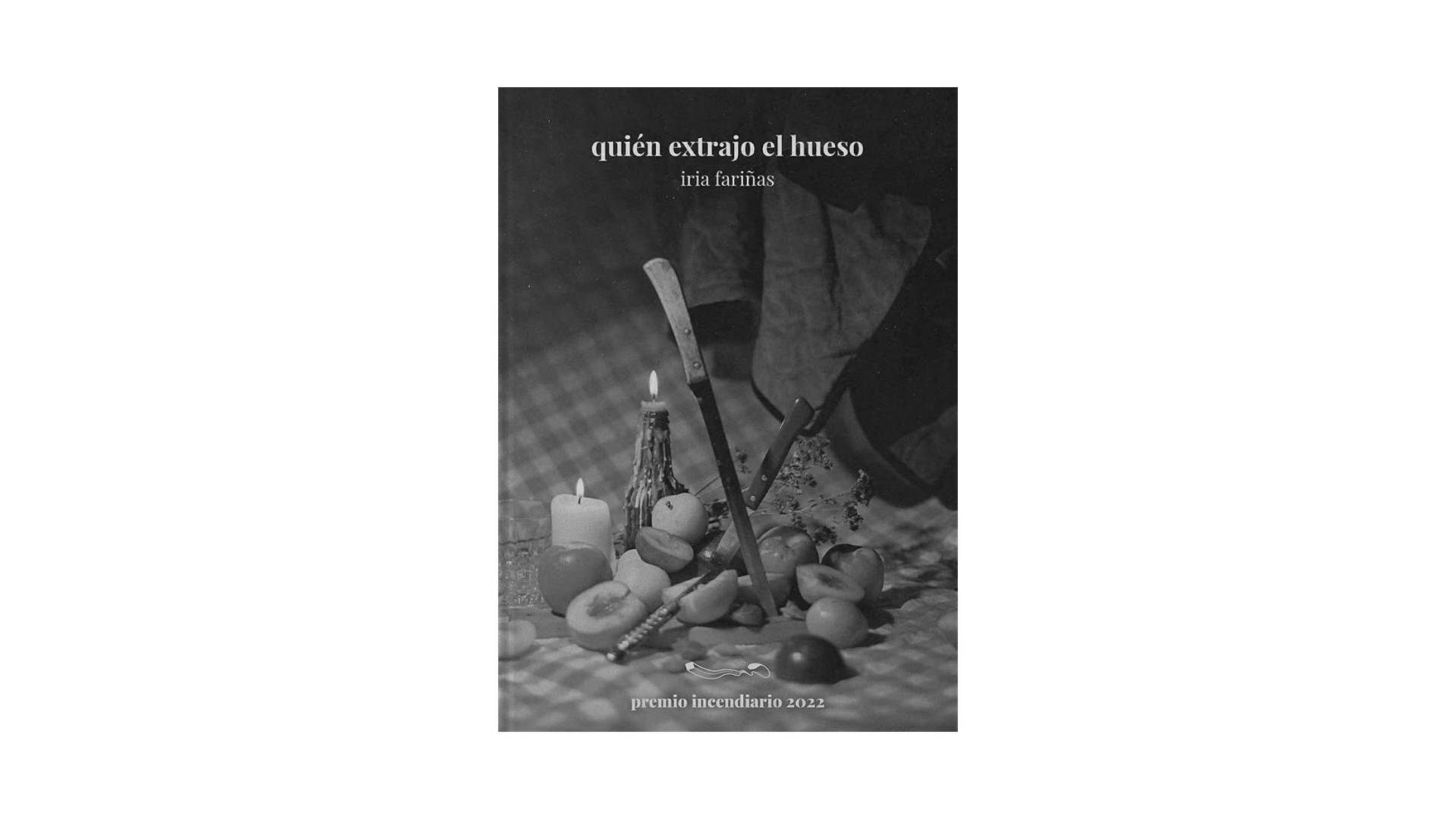

Quisiera un acercamiento en el que no existiese el verbo a un libro en el que el poder del nombre y de la imagen se imponen sobre cualquier otra categoría. Quisiera una reseña que fuese una sucesión de fotos en las que se viesen las marcas que quedan tras la lectura. Porque leer a Iria es eso: rastro candente, marcar el cuerpo del texto con la propia mecánica del cuerpo: anotar, subrayar, dibujar símbolos. Pintar un corazón, arrastrar el boli para escribir un signo de interrogación. Pero en este texto ya hay palabra y ya hay verbo, así que trataré de dar cuenta del proceso material, físico, corporal, que ha sido leer quién extrajo el hueso de Iria Fariñas (2022, L’Écume Incendiaria).

Que el nombre de la editorial que publica a Iria contenga la palabra «incendiaria» es acaso una coincidencia más de las que articula la construcción del poemario. Leo hacia el comienzo del poemario: «canto porque puedo / asombrarme con la llama». Pienso en la llama: hallazgo fortuito, conexión atávica con el tiempo no vivido. Pense també a l’espurna: chispazo efímero en el que acontece la intuición poética. Coincidencia. Deseo. Azar. Escritura. Estas son algunas de las ideas que recorren quién extrajo el hueso: «Escribo y pruebo y busco / porque aún creo / en la coincidencia» o «la escritura es azar / que atraviesa / el punto ciego». Hasta llegar a la síntesis hacia el final del libro: «el deseo es azar o lenguaje».

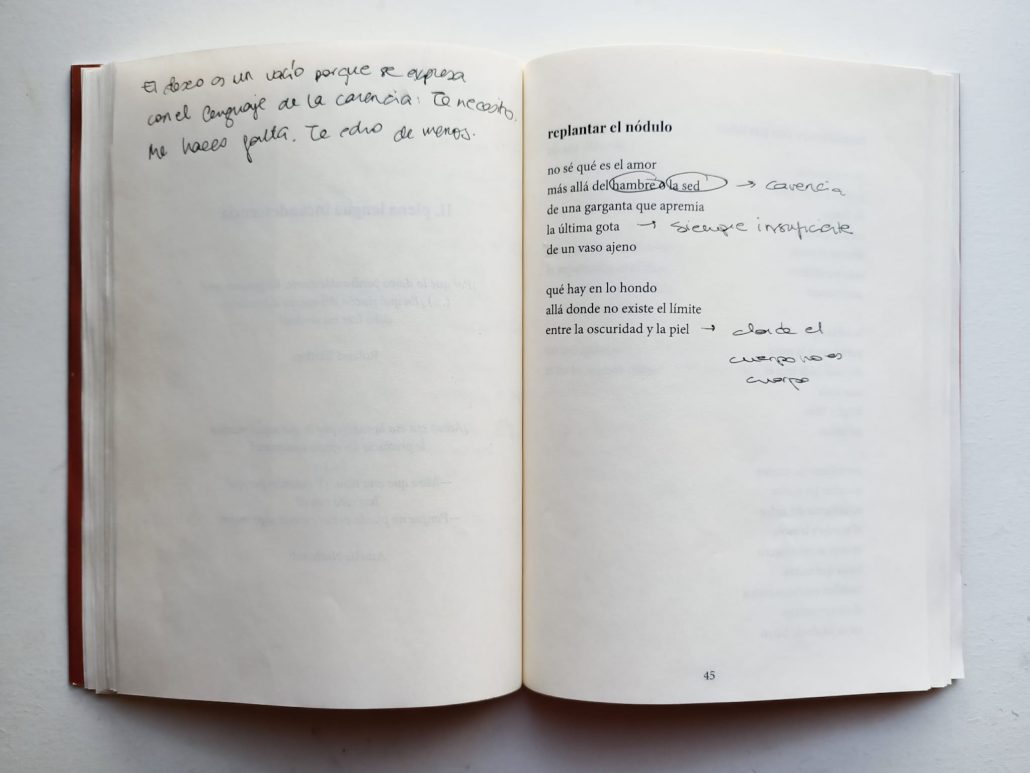

Quién extrajo el hueso es un libro de imágenes que las palabras construyen sin más nexo necesario que la inteligente visión de la poeta. Se crea, así, un espacio de atávica comunión entre el embrujo-alucinación y la realidad cotidiana, lugares que la voz poética conecta a través de la palabra. Subrayo mientras leo: «caigo / en los conjuros / de las redes de sílabas / soy caníbal». «Caníbal» me lleva a «hambre», «hambre» me lleva a «falta». Creo que es la idea de la falta a través de la cual se construye el libro. Desde el principio, el hambre: «no sé qué es el hambre / más allá del exilio». En el inicio de la segunda parte, «no sé qué es el amor / más allá del hambre o la sed». Dibujo dos círculos alrededor de los dos últimos sustantivos. En este sentido, la boca que reclama insuficiente el alimento es la misma que reclama el deseo porque se reconoce carente. Anoté mientras leía: «el deseo es un vacío porque se expresa con el lenguaje de la carencia: Te necesito. Me haces falta».

La voz poética de Iria se mueve alrededor de ese vacío, de ese hueco («la repetición es el centro / la repetición es el deseo»), sabiendo que «la escritura no existe en el deseo». Precisamente el deseo se vive como un hueco porque no puede ser aprehendido mediante el lenguaje. No hay palabras en el deseo, no existe la posibilidad de hacer hablar al deseo. En ese intento frustrado de la voz poética por alcanzar el centro, nace la expresión de un yo carente, que ha de limitarse a moverse siempre alrededor de ese núcleo. Por esa razón, la poesía de Iria se escribe desde la periferia del deseo: una periferia en ocasiones diáfana y en ocasiones asfixiante que, en cualquier caso, le permite explorar sus límites, tantear sus contornos y tensarlos. Sin embargo, pese a que esa periferia puede ser violenta porque se construye desde la necesidad, en la voz de Iria hay violencia, ma non troppo. La experiencia del deseo se escribe con cierta distancia («aquí hubo / un no sé qué animal»), lo que permite una elaboración intelectual del sujeto deseante: «dime qué hay dentro / de una cáscara / que se queda fría / en noches como esta».

El poemario está concebido como un libro-tríptico que recorre la experiencia del sujeto deseante en tres tiempos. Primer compás: «yo generador de mundo»: una salida de la infancia a partir del descubrimiento del lenguaje y del deseo, dos fenómenos análogos que permiten regresar no a la niñez, sino a un tiempo anterior al pensamiento en el que se reconoce lo primitivo de saberse corpórea. Palabras que más se repiten en mis notas: «entrega», «enajenación», «desafío», «primitivo». Segundo compás: «plena lengua incandescencia», voz que se piensa a través del deseo, que redescubre su cuerpo y su identidad en el reconocimiento con el otro. Aquí anoto sobre todo: «insuficiencia», «transformación», «palabra», «agujero». Tercer compás: «coordenada extracción», despegue que permite un acercamiento a lo inmaterial, alejamiento de lo sensorial para abordar los propios conceptos de «deseo» y «escritura» a través de su textualización. En esta parte anoto: «carencia», «lenguaje», «texto», «azar».

Uno de los poemas que más representa el personal acercamiento que hace Iria al deseo, entendido como experiencia en la que el cuerpo conduce al concepto, es «deísmo a la luz de un flexo»:

no quedan síntomas

solo la planicie

elegir

renunciar o sustituir

el luto

habla por sí mismo

hay gestos que desaparecen

a la vez que su receptor

somos un vacío

que crece

para dejar espacio

al deseo

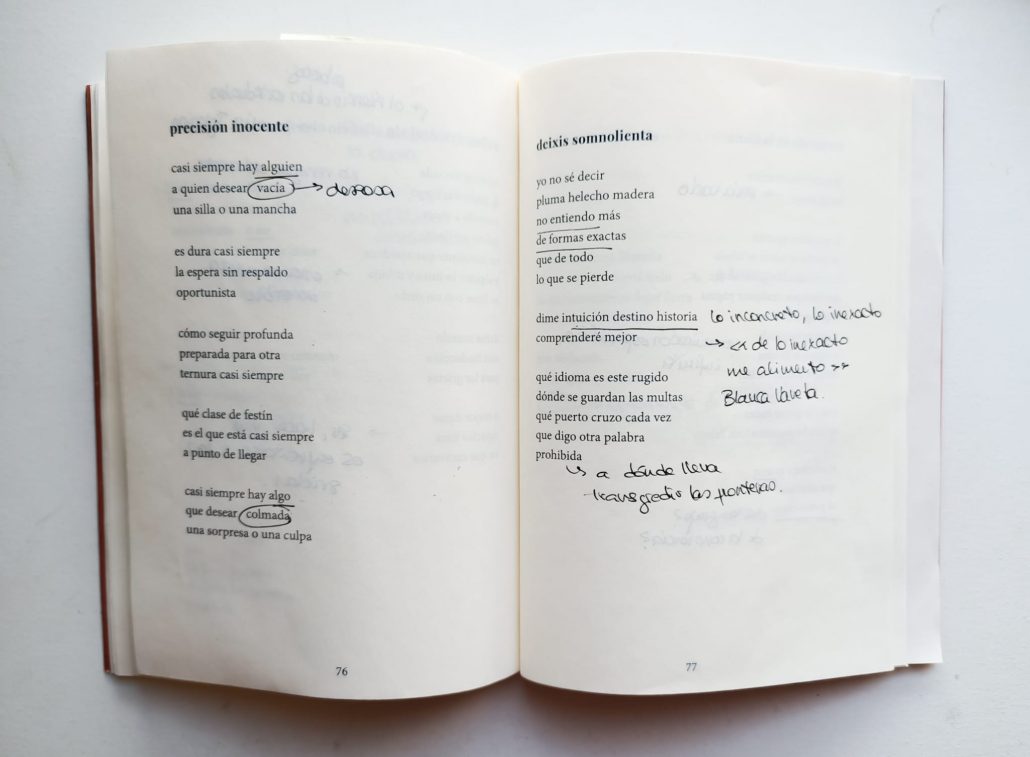

Desde el principio, la ausencia de síntoma nos sitúa en el cuerpo del yo poético, espacio en el que se manifiestan los signos del deseo: los nervios, la turbación, la fiebre. Pero todo síntoma ha remitido y queda «solo la planicie»: queda un cuerpo estable, que no siente alterada la carne o la mente. Llegados a ese punto, la voz poética se plantea elegir entre «renunciar» al deseo, a toda experiencia enajenadora de los sentidos, o «sustituir[lo]», lo que me conduce a otro poema en el que escribe: «casi siempre hay alguien / a quien desear vacía». Sin embargo, el abandono se impone y «el luto / habla por sí mismo». Esta renuncia al Otro conduce al desamparo e, ineluctablemente, a la ausencia. Reflexiona: «hay gestos que desaparecen / a la vez que su receptor». Así llega Iria a los versos finales en los que escribe: «somos un vacío / que crece / para dejar espacio / al deseo». Mientras la leía, anoté al lado: [en la poesía de Iria] desear supone vaciarse de sí misma y colmarse hasta desbordarse de la otra persona. Quizás con miedo al vacío de después pero abrazándolo cuando llega, sabiendo que este es consustancial a saberse (a sabernos) sujetos deseantes y forma parte de la experiencia de vivirse a una misma, desde el cuerpo y desde la mente.

He elegido este poema no solo porque me parece que conceptualiza inteligentemente la visión particular del deseo en Iria. He elegido este poema porque parte del cuerpo para llegar al concepto, porque brota de la realidad, bebe de ella y asciende hasta llegar a la altura de los últimos versos. También lo he elegido porque me parece un poema clave para llegar a la revelación del poema con el que se cierra quién extrajo el hueso: se acepta la pérdida y esta conduce, como se lee en el poema último, a una reconciliación a través del cuerpo propio con el vacío constante que tanto preocupa a la voz poético.

Pero antes de llegar al final, hay otra cuestión que atraviesa al poemario. Y es que leo quién extrajo el hueso y veo una tejida malla de poetas que cristalizan en la poesía de Iria. Veo, en primer lugar, la palabra delirante de Alejandra Pizarnik, las imágenes que conducen a espacios alucinados, el signo mínimo de expresión que se desborda. En su elaboración intelectual de la realidad que la rodea leo también la impronta de Blanca Varela: escribe Iria «yo no sé decir / pluma helecho madera / no entiendo más / de formas exactas […] // dime intuición destino historia / comprenderé mejor»; copié yo al lado citando a la poeta peruana: «sí señores / este es otro día inevitable / en que me alimento de lo inexacto / de la monstruosa fruta que aletea / de la huella en el aire / del recuerdo» (la cursiva es mía en ambos casos). Y en el título de uno de los poemas, «no hay catedral sin silencio», dibujé una flecha con un verso de Amalia Iglesias: «Y creo más en ti / que en el silencio sobrecogido de las catedrales».

Pero mi lectura no pretende rastrear relaciones genéticas (algunas de ellas las ofrece la propia Iria en los paratextos que anteceden a los poemas). Estos breves apuntes me permiten volver a la idea del lenguaje, sus coincidencias y, en definitiva, el acierto mágico que ocurre en el espacio del poema. Más allá, está otra idea que también aborda la voz poética: el poema como un tejido en el que la poeta hilvana, conducida por el torrente inconsciente de la escritura, relaciones complejas, ideas plurales, lecturas pasadas, epifanías futuras. En «padoluz imaginaria», escribe Iria: «puntadas tierra filosofía / dentro del texto está todo / lo que intentamos dejar fuera / nunca aprendí a coser».

Quién extrajo el hueso se cierra con «molde misterio», poema contenido en la tercera y última parte pero debidamente separado del resto a partir de un paratexto-pórtico de T.S. Eliot: Do I dare to a peach? En este poema, de nuevo el hueco y el cuerpo propio, pero ahora resignificados como espacios de plenitud y de desbordamiento. La exploración de la soledad abre un nuevo acceso a la experiencia del deseo, porque no hay necesidad de un Otro: «deseo / un hueco / solo un hueco / para mí / sola / deseo / la caricia oscura / humedad / lánguida». El erotismo de sí, el deseo proyectado hacia una misma, será la experiencia que permita a la voz poética reconciliarse con el desbordamiento febril (recordemos antes «el síntoma»). Ahora ya sin automutilarse, dejándose desbordar sus límites, ocupando espacio, llenándose de sí misma: «por qué apostaba / por el bisturí / y no por el charco». Así llega a la revelación final, donde cuerpo, deseo y carne se descubren radicados en la propia voz poética: «el centro del deseo está vacío / quién extrajo el hueso / rugoso del albaricoque / todo ahora es carne / jugosa carne / que resbala por mis labios». Dibujo un corchete encerrando los tres últimos versos.

(Alicante, 1999) estudió Filología Hispánica y un máster en Literatura. Ahora intenta hacer una tesis doctoral sobre poesía hispanoamericana.